2024年10月、「ひろしま食の手帖2025」というご当地手帳を出版しました。今日はこの「ひろしま食の手帖」の制作に協力してくれた広島文教大学・栄養健康学科の学生さんたちの取り組みについて紹介させてください。

この手帳については、以下の記事もぜひ読んでみてください。

「ひろしま食の手帖」に学生たちも参画!

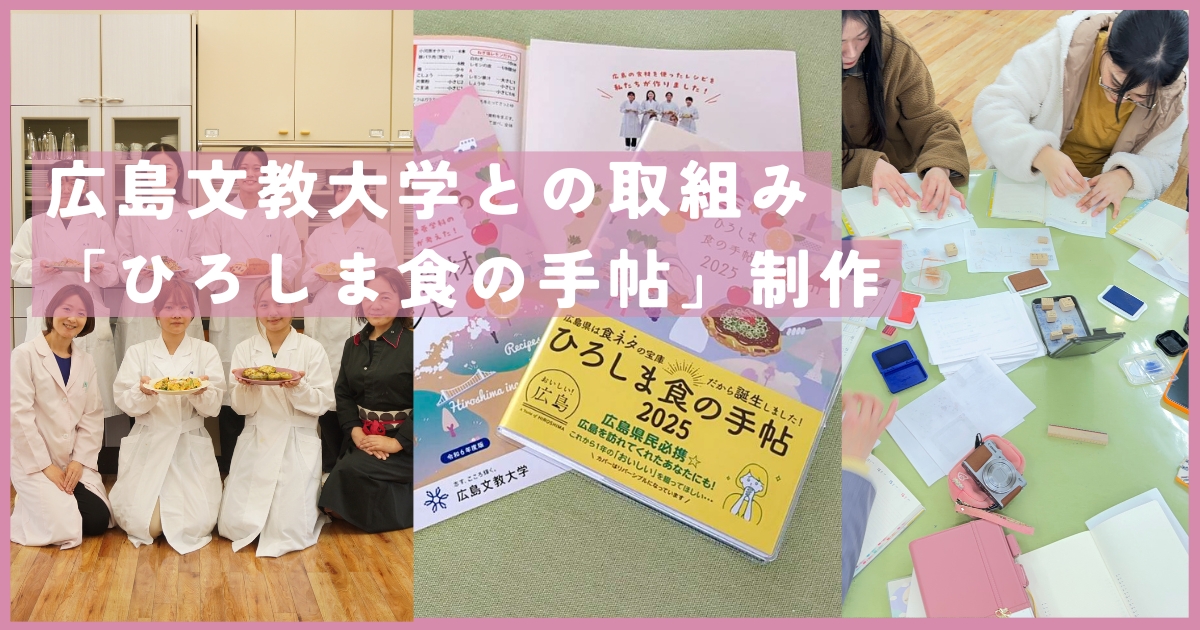

2024年5月、広島文教大学・栄養健康学科の学生たちが、広島の食文化を伝える「ひろしま食の手帖」制作に参加してくれることになりました。

この栄養健康学科には、将来、管理栄養士、学校給食に従事する人など地域の皆さんの健康管理に関わる仕事に就く学生さんたちもいます。「ひろしま食の手帖」が地域の食材や郷土料理を題材にしていることお話すると、ぜひ学生たちにも経験させたいと言っていただき、一緒に進めていくことになりました。

講師の藤岡華代先生のゼミの学生を中心に集まってくれた学生たち。みんな意欲的に取り組んでくれました。

初回の会議の様子を大学の広報担当の先生がショート動画にしてくださっています。

今の大学生と言えば・・・「Z世代」と呼ばれるイマドキ世代!みんな、スケジュール手帳って使う・・・?

恐る恐る聞いたところ、「スケジュール帳は使わない。でも手帳は使ってます」という答えが!

なるほど。スケジュールの管理はスマホですが、何かメモしたり、記録したりするために手帳は使っているとのこと!

ここ数年、手帳人気は上昇中です。「推し活」に手帳を使ったり、夢をかなえるためジャーナリングのようにその時の「推し」や自分の感情、気持ちを何かに書き表すという習慣が見直されています。

例えば、イライラしてたなぁ、という日は「イライライライラ・・・」と書く、うれしいことがあった日は「♡♡♡♡」とか「♪♪♪♪」のように、絵文字や記号を書く、推しのアーティストのコンサートに行った日は、そのチケットの半券を貼っておく、なんていう使い方をするのだそうです。

それなら、「ひろしま食の手帖」がぴったり!

食べたもの、美味しかったもの、楽しかった食卓のことなど、食にまつわることをちょこっとメモしてもらう、

そんな「食のメモ帳」として使って欲しいのです。

この日の会議では、「広島の食ネタ出し」を行いました。

大コラム、中コラム、小コラム・・・と実はたくさん、食ネタを必要とします。

「やっぱり牡蠣は欠かせないね」

「牡蠣は、今回の手帖では大コラムで扱うから、小コラムからは外すね」

「じゃぁ、小コラムは牡蠣醤油にする?」

そんな感じで、大中小の各コラムに食ネタを振り分けていきました。

編集部:「祇園パセリは知ってる?」

学生:「えーっと・・・聞いたことあります」

編集部:「あのね、『飾りじゃないのよ、パセリは』って言うのがキャッチフレーズなんだよ」

学生:「・・・・・」

もしかして、元歌を知らないんじゃない!?と、気づくまでに数分かかりました(笑)

そうなのです。昭和世代には当たり前のネタがZ世代には、通じないこともある!!

(念のため解説:「祇園パセリ」は広島市の伝統野菜。パセリは飾りでしかないという概念を見事に覆してくれる茎までやわらかくて美味しいパセリです。これを昭和世代にはおなじみの井上陽水、中森明菜の歌に便乗させて「飾りじゃないのよ、パセリは」をキャッチフレーズにしたもの。)

そんなジェネレーションギャップを感じつつ、笑いの絶えない楽しい会議になりました。

地元の新聞に載ったことが励みに

学生たちの「食の手帖」制作活動が地元の新聞「中国新聞」に取り上げられ、地域全体からも大きな注目を集めました。新聞を通じて活動が広く知られたことで、学生たちには地域の食文化を担う一員としての自覚や誇りが芽生え、制作活動へのモチベーションがさらに高まりました。

取材経験~生産者さんから直接聞く声に耳を傾ける~

今回の手帖に掲載する食材には、学生たちがレシピを作ってくれることになりました。

でも、レシピを考案するなら、取材に行ってほしい!!

「情報は自らの足で稼ぐ!」これは私のモットーでもあるので次世代を担う学生たちには、ぜひ経験して欲しかったのです。

学生たちは、広島市内の狩留家(かるが)という地域で作られている「狩留家なす」の生産現場を訪れました。生産者の方々から直接話を聞き、収穫体験も。畑でとれたて狩留家なすをかじってみたときの感動を忘れないでいて欲しいです。

こうして生産者の思いに触れたことで、食材がどのように育ち、食卓に届くのかを肌で感じる学びとなりました。学生たちは「食材の背景を知る大切さ」を実感し、その後、手帖に込める情報にも一層の責任感を持って取り組む姿が見られました。

リーフレット制作のための料理撮影を経験

「食を伝える」中でも重要なことの一つが「料理撮影」です。今回は学生たちが作った「ひろしま食の手帖」に掲載する、食材のレシピをリーフレットにもしようということで、料理撮影や文章作成にも取り組みました。

撮影では、学生たちが広島の食材を使った料理の魅力を伝えるために工夫を凝らしました。

盛り付けや撮影のアングル、照明の使い方まで学び、プロの現場さながらに真剣に取り組みました。チームワークを発揮し、料理が持つ「美味しさ」と「文化的価値」を表現する技術と感性を磨く機会となりました。

実は栄養士、管理栄養士になるための勉強の中では、「料理をする」ことはあまり重点が置かれていません。

実際、料理ができない栄養士さん、管理栄養士さんはたくさんいらっしゃいます。

これが「食の仕事≠料理の仕事」たる所以です!

ましてや、学生たち。調理師学校でも自分でレシピを考えて、自分で調理したものを撮影するなんていう

一連のことを経験できる機会は、めったにありません。

食の仕事の中にも、いろいろな専門分野があって、互いに協力しあって1つの成果物を作り上げる、

ということを経験してもらえたと思います。

撮影の後、みんなで試食をしました。これがどれも美味しくできていて!

「ひろしま食の手帖2025」の小コラム(ウィークリーページ)中に、QRコードが付いている食材があります。

それをスマホで読み込んでもらうと、学生たちが作ったレシピのページに飛びます。ぜひ作ってみてください。

栄養についてのコメントもバッチリ、書いてあるので合わせてお読みいただけると、とっても嬉しいです。

私の個人的な「推し」はこちらの祇園パセリたっぷりのスパゲッティ。

茎までたっぷり祇園パセリが!

ひろしま食の手帖が遂に完成!そしてリーフレットも

2024年、10月。遂に「ひろしま食の手帖2025」が完成しました。そしてリーフレットも!

デザインもお揃いにしてもらいました♡

こうして「出版物」と「リーフレット」という2つの成果物にたどり着きました。

特に出版物という書店に流通する本という形にするのは、一般企業でもなかなかできませんよ(*^^)v

完成品を手に取った学生たちは大きな達成感を感じてくれたと思います。

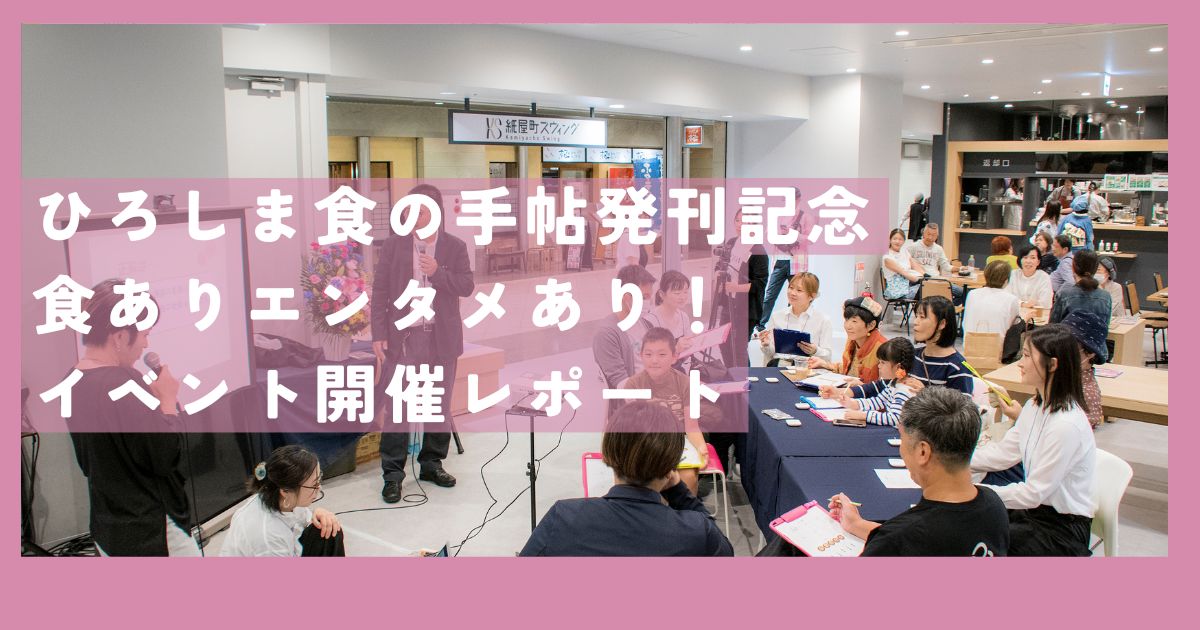

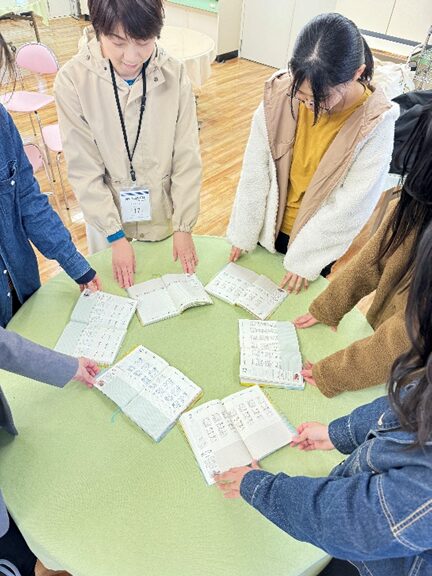

出版イベントに参加

完成した「食の手帖」やリーフレットを持って、学生たちは出版イベントに参加。自分たちの活動内容や学びを来場者に直接伝える機会となりました。地域の方々との交流を通して、フィードバックを受けたり、食文化の大切さを改めて感じたりすることで、学生たちも「地域と共に学び、発信する」意義を実感できたと思います。

出版イベントの記事はこちらをご覧ください。

広島文教大学の図書室に展示

大学側のご配慮もあり、学生たちが作り上げた「ひろしま食の手帖」やリーフレットが大学図書室に展示されました。展示を見た学生や教職員からも好評で、制作に参加した学生たちにとっては、学びの成果を形に残せた喜びと、活動を振り返る機会となりました。この成果が次年度のプロジェクトへの意欲にも繋がっています。

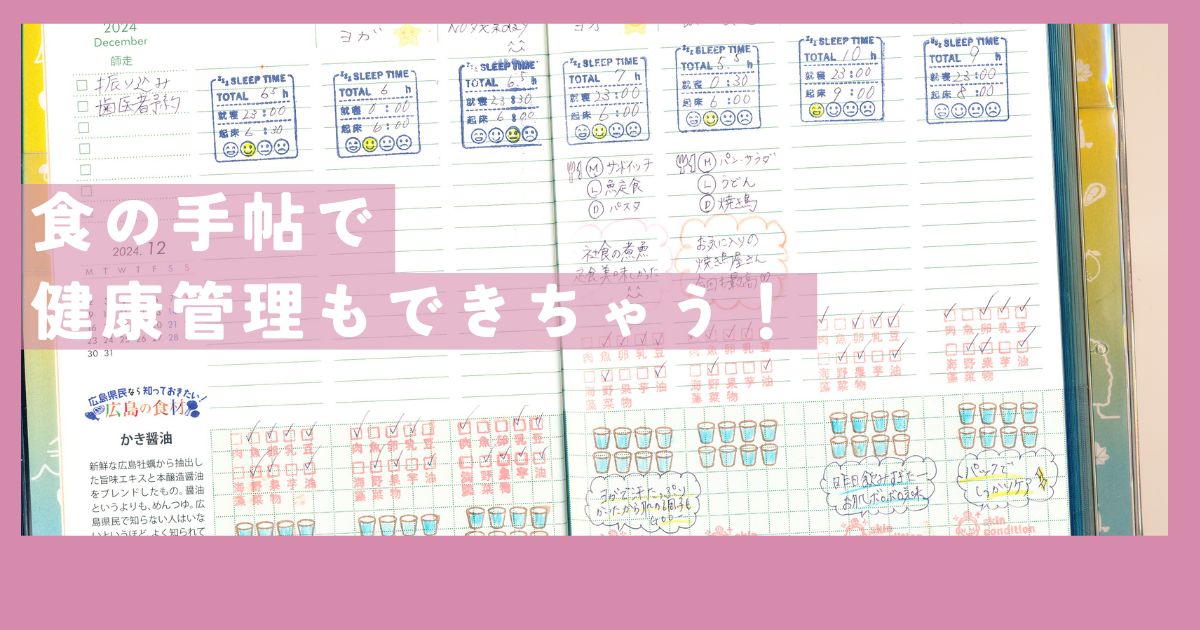

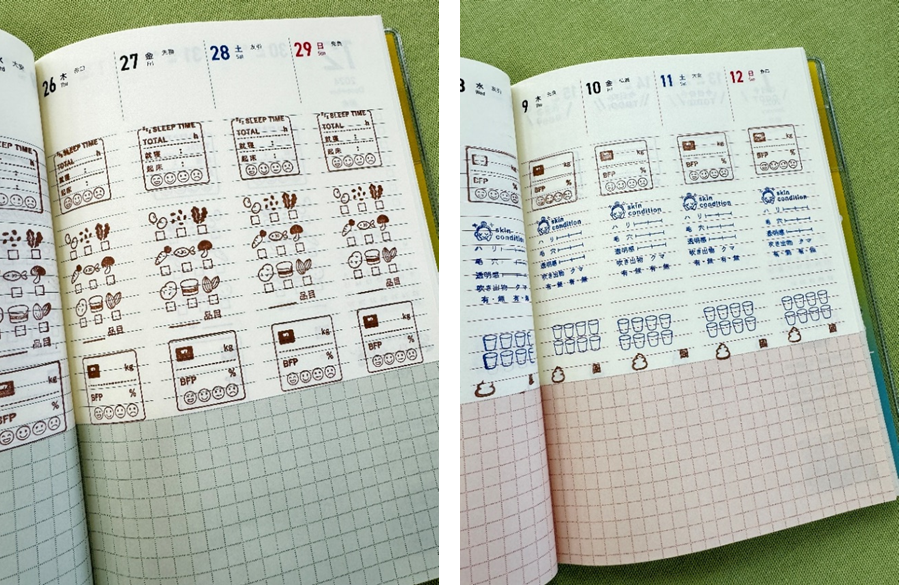

「食の手帖」で心と体の健康管理

手帖が完成したあとは、実際にこの手帖を活用していくことです!

最近はスケジュールはスマホで管理しているという方が多いかもしれませんが、紙の人気は上昇中。

特に学生世代は、「推し活」や「ジャーナリング」用に手帳やノートを活用しているようです!

手帖の使い方についてはこちらの記事をご覧ください。

ここで改めて、学生たちと再認識した「ひろしま食の手帖」を活用するメリットについて触れておきましょう。

1. 書くことで記憶に残りやすい!

スマホに予定を入れても、つい忘れてしまうこと、ありませんか?

手で書く行為は、脳がしっかりと反応し、スケジュールや食事の内容が記憶に残りやすくなる効果があります。

「書くことで覚えられる」、そんな小さな工夫が、日々の生活をきちんと整えてくれます。

2. 食生活のバランスを見直せる!

食べたものを手帳に書くと、「意外とジャンクフードばかり食べているかも?」と気付くことも。

書き出すことで客観的に自分の食生活が見えるから、

「明日は野菜をたっぷり摂ろう」「魚を使った料理を作ろう」と自然と意識が高まります。

美味しい広島の食材も知れるので、食生活がもっと楽しくなりますよ!

3. 広島の食文化を日々楽しめる!

この手帳には、広島自慢の食材や郷土料理の魅力がたっぷり詰まっています。

予定を書きながら「あ、今度は狩留家なすを使った料理を作ってみようかな」といった気付きも生まれます。

スケジュール管理をしながら、広島の「食」を感じる楽しい時間を手に入れることができます。

4. 書く時間が癒しになる!

毎日忙しくて、なんだか慌ただしい…。

そんな時こそ、手帳を開いて1日を振り返り、ペンを走らせる時間を持ってみませんか?

手書きの文字はデジタルにはない温かさがあり、心を落ち着かせる力があります。

「書く」という行為そのものが、自分をリセットしてくれる特別な時間になるのです。

5. 書くことで達成感が味わえる!

予定や食事を書き込むだけで、「毎日続けている自分」が少し誇らしくなります。

書き終えたページを見返すと、「頑張っている自分」「ちゃんと生活できている自分」がそこにいます。

続けることが目に見えるから、前向きな気持ちになれますよ。

6. 日々の食事が思い出になる!

「今日はあの友達とカフェでパンケーキを食べた!」

「家族で牡蠣を使った広島風のお好み焼きを作った日」など、書くことで食事の記憶が鮮明になります。

いつか手帖を見返した時、その一つひとつが「大切な思い出」に変わっていることに気付くはずです。

7. 体調管理にも役立つ!

「この日は疲れていたけど、野菜スープで体が温まった」

「この食事の後は調子が良かった」など、手帖に食事と体調をセットで書くことで自分の体の声に耳を傾けられます。

「食べることは生きること」。毎日の記録が、健康のヒントにもなります。

8. 書くことでストレス発散!

スマホのキーボードをカタカタ打つのではなく、手で書く行為は心をリラックスさせ気分転換にも効果的です。

「今日はこんなに忙しかったな」「美味しいものを食べて幸せだった!」と、書くことで小さなストレスも発散され、気持ちが軽くなる瞬間がきっとあります。

9. デジタル疲れから解放!

スマホやPCに頼りすぎて、ふと目や頭が疲れてしまうこと、ありませんか?

そんな時こそ、手帖を開いてペンを握ってみましょう。

紙の手触りやインクの音、書き込む時間そのものが、デジタル疲れを癒してくれます。

手帖なら電源も必要なし!あなたの時間をゆっくりと取り戻せます。

10. 自分だけの「広島食の記録」が作れる!

毎日の食事を書き続けることで、ひろしま食の手帖は「自分だけの食の記録帳」に。

広島の特産品やレシピも掲載されているから、地元の食材を使った料理や季節の味覚が自然と増えていきます。

「広島の食を楽しみながら、自分だけの物語を残せる」・・・それが「ひろしま食の手帖」です。

「まごはやさしい」のスタンプで1日の食事内容を記録!

それぞれ、自分の何を管理しようか? 考えて手帖にスタンプを押しました。

広島文教大学の学生たちは「ひろしま食の手帖」制作を通じて、広島の食文化の魅力を再発見し、その情報を多くの人に伝える責任を感じながら主体的に活動しました。取材や撮影、イベント参加など、実践的な経験を積む中で、地域と連携する力や情報発信のスキル、食材の背景を知る大切さを学びました。このプロジェクトは、単なる学びにとどまらず、地域貢献にもつながる貴重な活動となり、学生たちの成長を促すものとなりました。

また来年度手帖の制作のときには、国家試験前で忙しくなる学生もいますので、新しいメンバーを迎え入れ、引き継いでいきたいと思います。こうして、次世代を担う学生たちの成長を見守ると共に、世代を越えて地域内でのコミュニケーションを深めていけたら嬉しいです。

学校関係の方からのお問い合わせもお待ちしてます!

弊社は「強みを言葉にする」ことを得意としています。新商品の企画開発や販促物の制作、ブランド作りに関わるご相談を多くいただいています。その他のことも、「食」に関することでしたら、お気軽にお問い合わせください。