今回は私がとっても気に入った!淡路島の夕食をレポートします。宿泊もできるここは、古民家を改装したオーベルジュ。本当は教えたくないけど…とっても素敵だったので、言わずにはいられません☆特に充実した食旅を体験したい方には、ピッタリな内容です。

あまりに充実した場所だったため、中途半端なレポートしたくなかったので、記事を3つに分けました!

まずは、海里の紹介と夕食編です。淡路島の特産品はもちろん、淡路島産のおいしい食材がたくさん登場しました。食材や料理の豆知識も合わせて紹介します。

淡路島に誕生した古民家オーベルジュ「海里」の紹介

オーベルジュ(Auberge)は、フランス語で宿泊施設を備えたレストランのことを指します。たいてい、自然に囲まれた静かな場所にあり、その土地の食材を使った料理をワイン、地酒と一緒に楽しめます。

ホテルや旅館に比べると、食事に重きを置かれているイメージがありますね。

だから、旅先で美味しいものが食べたい、食事はハズレたくない!という方には、オーベルジュでゆっくりするという体験をおすすめします。

淡路島の「海里(かいり)」は、まさにそのオーベルジュでした。しかも、程よく郊外(すごい山奥の一軒家ということでもない)というところも魅力でした。行きたい場所からの移動時間が短いから、存分に淡路島を楽しむことができました。

海里に到着! 祖母宅に来たかのような・・・懐かしい感じ

この宿のオーナーでもあり、シェフでもある岡野満さん。

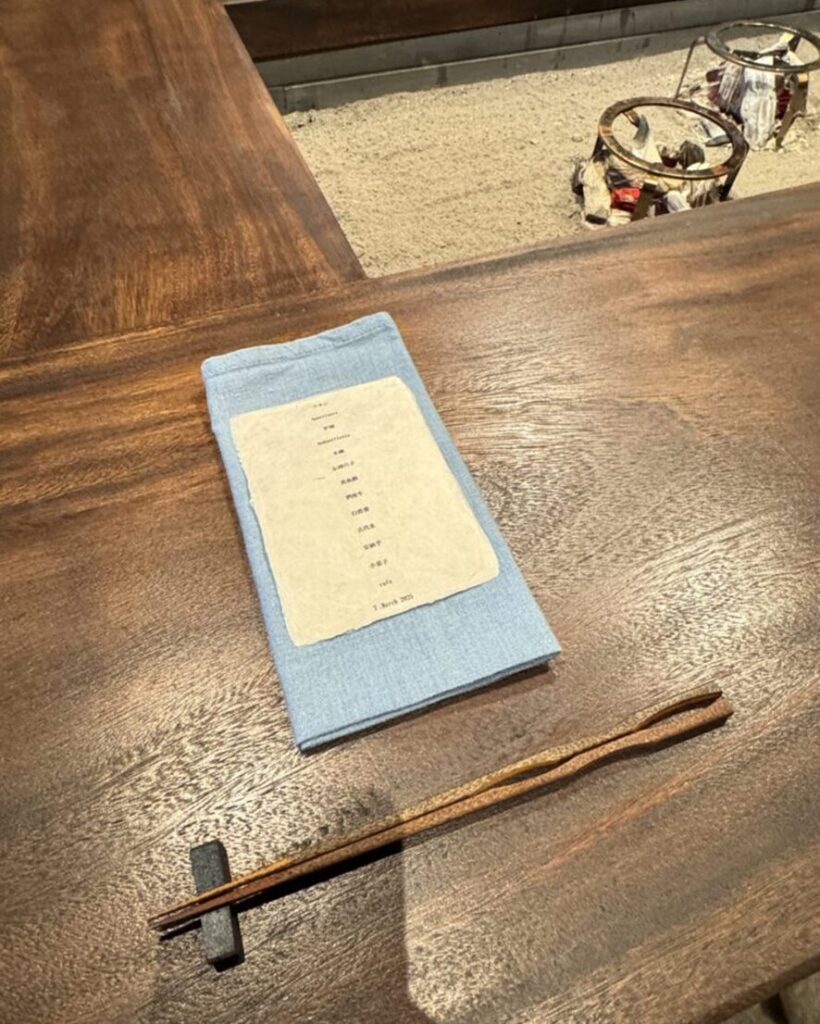

今宵は、囲炉裏を囲んで食事です。椅子が座りやすい!と話題に。

おしゃれで、且つ実用的。このあと、4 時間くらいこの椅子に座っていたのですが、全く疲れることはありませんでした。そして、用意されたメニューカード、リネンと箸と箸置きと・・・絶対、質感にこだわっておられるだろうな、と思いました。

食材はもちろん、器やしつらえるものすべてに、淡路島を意識されています。料理に合わせて、カトラリーも変える、しかも温かい料理のときは、カトラリーまで温めて出してくださいました。

グラスも素敵だった!

私も・・・器、グラス、カトラリー、さらにはレスト、リネン、フィギュアに至るまで・・・

食卓を彩るものは何でも好きなタイプ。これまでどんだけ、コレクションしてきたことか。今でもオフィスに「器の部屋」があるくらいです。

お料理に合わせて、出てきたカトラリー(一部)を紹介します。

私が好きなのは、形が歪で、質感がザラっとしていているもの!ツルツルした器より、ゴツゴツした器が好き。そうなると、海里の器がどれだけ、私をシビレさせてくれたことか! もう素敵すぎました♡

淡路島 特産品勢ぞろい 「海里」の 夕食レポ

もう期待値も爆上がりしたところで、お食事の時間スタート☆

ここからは、質の良いものが1品ずつ、丁寧に出てきます。途中で「え?」まだ前菜??・・・と、何度も驚く場面も。トータル4時間はかけて、ゆっくりいただきました。4時間って長いようですが、食材や器、カトラリー、盛り付けのこと・・・淡路島の話題は尽きません。会話が弾むので、あっという間でした。

①淡路島有精卵のフラン かぶのスープ、柚子オイル、梅のつぼみを添えて

岡野シェフ

岡野シェフ「フラン」は、フランス料理ですが、日本の茶碗蒸しのような料理です。

②コハダのマリネ

アペタイザー(Appetizer)(前菜のこと)は、コハダのマリネ、葉付玉ねぎのオイルがけ。 添えてある葉はナスタチウムというハーブです。一皿ずつ、素敵な器で出てきました。

ん?あれ?どこからが前菜なのかな・・・さっきのフランが前菜だと思っていましたが・・・

・・・もう周りには何もないところなので、ゆっくり食事を楽しんでいただこうと思っています!

③しめ鯖 白人参のピュレとディルを添えて

④サヨリの刺身 青首大根のマリネ

⑤自家製の干し柿に淡路どりのレバーペースト アリッサムを添えて

レバーと干し柿がとっても合う!新しい発見でした☆

ここまで出てもまだ前菜が出る!?

⑥自家製塩辛で炒めたハリイカ カーボロネロ

カーボロネロ

キャベツの仲間ですが、キャベツのように結球するのではなく、葉を大きく広げて育つ野菜です。 細長い葉は深い緑色でちりめん状をしています。 原産地は地中海沿岸。 イタリアのトスカーナ地方で盛んにつくられています。

ハリイカ

白い舟型の甲を持ち、その甲の先にケンがあって、さわるとハリが出ているようなのでこの名があります。他のイカに比べて身が肉厚で、甘味が強いのが特徴です。

ここからやっと炉端焼きに。ゆっくり食べるから、お腹もいっぱいなんですけど、美味しいから食べてしまうんですよ💦

ちなみに、乾杯のときは、「Domaine KAORU / 島薫る Blanc 2024(デラウエアペティアン)」というスパークリングにしました。淡路島で耕作放棄地を開拓してブドウを作るところから・・・やっているというワインショップがプロデュース。

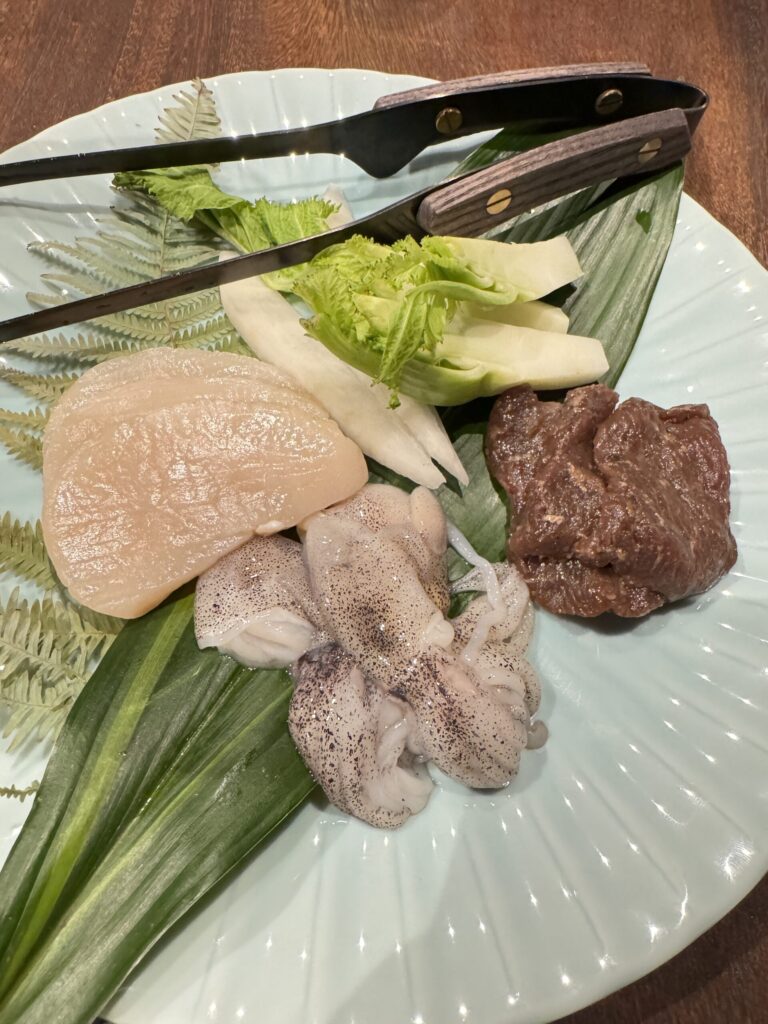

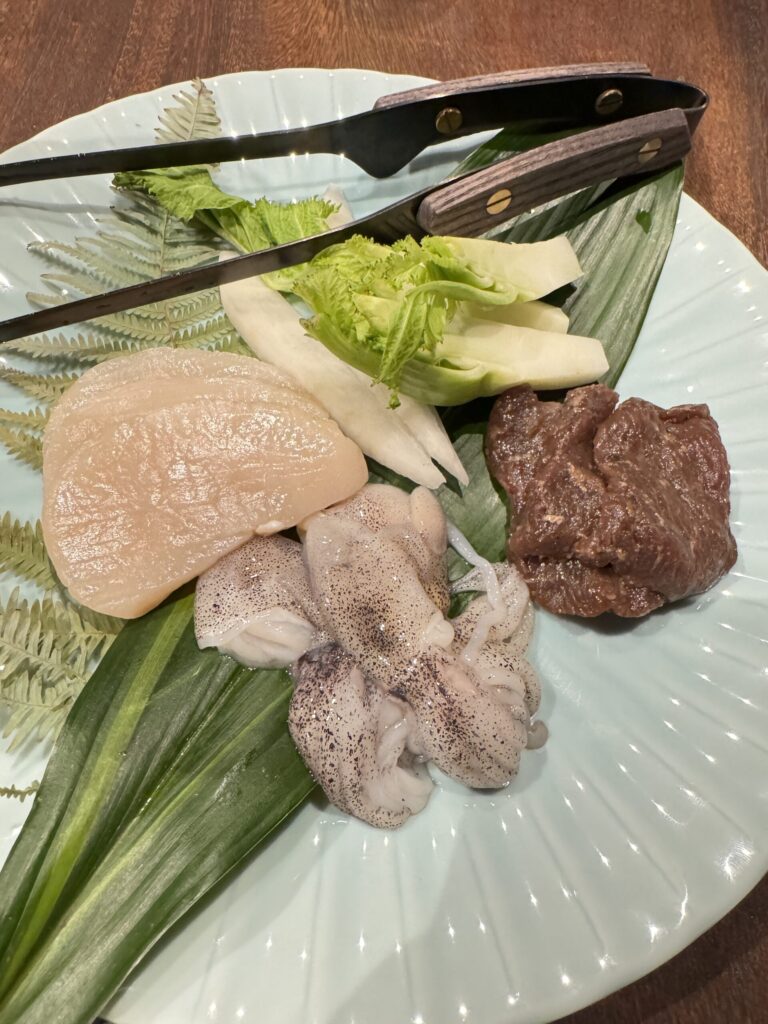

⑦炉端

鹿肉 背ロース、ミミイカ(この時期だけのイカ)、タイラギ貝、子持ち高菜、淡路島産のすぐき

炉端は、素材が出てくるので、自分で焼きます。

ミミイカ

丸い形で 4cm ぐらいの胴が特徴のこじんまりしたイカ。 丸いヒレはまるで耳のように見え、可愛らしい印象を

与えます。 春頃には卵を持ち、やらわかい身の食感にもちもちとした食感が加わり、この時期ならではの味が

楽しめます。

子持ち高菜

アブラナ科の野菜で、中国・四川を原産とするカラシ菜の一種です。別名「四川児菜(シセンアーサイ)」、「祝蕾(シュクライ)」とも呼ばれます。ちょうど産直市にも出ていました!

すぐき

すぐきとは、アブラナ科のカブの一種で、京都の伝統的な漬物「すぐき漬け」の原料です。

京都では生野菜も漬物も総称して「すぐき」と呼ばれます。

⑧雪姫ポークのモツと淡路島産こんにゃくをグラタン風に

アンドゥイエット(豚の内臓入りソーセージのことでフランス、リヨンの名物料理の一つ)にインスパイアされたというお料理。こういうモツ料理を品よく仕上げちゃうところがまた素晴らしい!

⑨小鍋料理~ボリートミスト

ショウサイフグや長ネギ、椎茸など囲炉裏鍋(取手付きの鉄鍋のこと。囲炉裏の上からぶら下げることができる)で出てくるから、てっきり日本料理かと思ったら、実は洋風鍋でした。

ボリートミストは、イタリアのおでん?みたいなお料理のこと。ピエモンテ州の郷土料理です。魚の出汁と聞いたので、かつおと昆布の合わせ出汁かと思いきや、フュメドポアソン(フレンチの魚の出汁)なんだとか。器も骨董の漆器の持ち心地がすごく良かった!昔の人が使っていた木地の器だと思う。

⑩伝助あなごの白焼き パンチェッタのせ

下にぬか漬けが!?

伝助穴子(でんすけあなご)

兵庫県の漁港ではアナゴの中でも特に大きいサイズの1本 300g以上のものを「デンスケ」と呼んで区別されています。兵庫県の昔話に出てくる「大きくて役に立たない」伝助という人物いて、大きくて骨が太く、食べにくいアナゴは、昔は捨てられていたことからこの名が付いたそうです。今は、ハモのように骨切りして使うので、夏のハモ、冬のデンスケと言われ、隠れた逸品として人気があるのだとか。

⑪マナガツオの 炭火焼き

カリフラワーピュレ の上に炭火で焼いたマナガツオ。ふきのとうオイル、晩白柚でマリネしたプンタネッラを添えて。

プンタネッラは、チコリの新芽。ほんのり苦みがあって、とっても美味しい野菜です。本場にこだわるイタリア料理店で使われることが多いですね。

⑫淡路椚座牛(あわじ くぬぎざぎゅう)

ロメインレタス、タルティーボ、辛味大根のべったら漬、牛を焼いた後に赤ワインを煮詰めたソースで椚座牛(くぬぎざぎゅう)は、兵庫県淡路市「大造畜産」で育てられている黒毛和牛ブランド。ここはぜひ、取材に行ってみたい!赤身は、このくらい分厚くカットしてあるのが良いです(^-^)しっかり、咀嚼するので、味が良く分かります。

タルティーボ

イタリア北部・ヴェネト州の特産野菜で、赤チコリ(ラディッキオ)の一種として知られています。見た目は細長く、赤紫色の葉が大きく湾曲し、白い葉脈とのコントラストが美しいのが特徴です。「タルディーボ」という名は、イタリア語で「晩生(おくて)」を意味しており、収穫時期が遅く、晩秋から冬にかけて市場に出回ります。早生タイプは「プレーコーチェ」と呼ばれ、葉の形などが異なります。この野菜は、特殊な栽培方法によって育てられていて、収穫後も根をつけたまま冷たい水にさらす「強制栽培」が行われます。その結果、葉がやわらかくなり、苦味もまろやかに整えられ、独特の風味を持つようになります。

※参考:旬の食材百科 https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/Tardivo.htm

ちなみに・・・これはあまりにお腹がいっぱいになってきたので、小さめサイズにしてもらったのですが、これで小さくなったのかな!?

⑬むかごごはん 長澤の自然薯とろろと共に

ごはんは、土鍋で炊きたてが出てきました。それを岡野シェフが、「どのくらい、召し上がりますか?」と希望の量を聞きながら、よそってくださいました。

長澤の自然薯をとろろにしてメレンゲと合わせ、ボッタルカ(イタリアのカラスミ)をふりかけたもの。

淡路市の長澤という地域が自然薯の産地なのだそう。12 月~3 月の期間限定で月に一度だけ「自然薯食堂」がオープンするらしいので、ぜひ行ってみたい!

ボッタルガ

ボラやマグロの卵巣を塩漬けにしたあと、じっくりと乾燥させて作る食材です。地中海沿岸を中心に古くから食べられており、イタリアではサルデーニャ島やシチリア島が主な産地として知られています。旨味がぎゅっと詰まった濃厚な味わいが特徴で、パスタに削ってかけたり、スライスしてオリーブオイルと合わせたりと、さまざまな料理に活用されます。日本の「からすみ」ともよく似ており、そのため「イタリア版からすみ」と呼ばれることもあります。

イタリアンレストランでは、よく見かけますね(*^-^*)

※参考:DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/articles/2669

⑭自家製黒豆のみそのおみそ汁。具材は、淡路島の磯海苔

自家製のお漬物も一緒に。

⑮古代米のお餅

炉端で軽く焼いて、これをぜんざいに入れるんだって!!

ぜんざいは、服部製糖所の和三盆で炊いたとっても上品な味わい♡

和三盆;

日本の伝統的な砂糖で、主に香川県や徳島県など四国地方で生産されています。名前の「和」は日本を、「三盆」は精製の過程で三度盆(盆ざる)に移す作業を行うことに由来しています。原料には「竹糖(ちくとう)」という在来品種のサトウキビが使われており、白く上品な甘さと、口どけの良さが特徴です。一般的な砂糖よりも粒子が細かく、やわらかな風味があり、和菓子や上品なお菓子に使われることが多いです。

※参考:DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/articles/2231

⑯安納芋の焼き芋にバニラアイスを添えて

安納芋

鹿児島県の種子島を代表するさつまいもです。皮は赤茶色で、果肉はオレンジがかった黄色をしており、加熱することで中から蜜が出るほど甘くなるのが特徴です。焼き芋にすると、糖度が40度近くまで上がることもあり、ねっとりとして濃厚な甘さが楽しめます。その味わいはスイーツのようだと表現されることもあり、特に、低温でじっくり時間をかけて加熱することで甘みがより引き立ちます。

※参考:DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/articles/423

⑰淡路島産 小菓子の盛り合わせ

上から時計回りに、長手長栄堂のあわじオレンジスティック(鳴門オレンジピール)、ヤーコン入り生キャラメル、

きなこぼう、金柑のキャラメリゼ

鳴門オレンジ;

兵庫県淡路島で栽培されている香り高い柑橘で、柑橘の中でも特に上品な香りとさっぱりした味わいが特徴です。もともとは徳島県で栽培されていた「ナルト」という品種がルーツで、淡路島ではその苗木を譲り受け、島の気候と土壌で育てられてきました。果皮は黄色く、ややゴツゴツした見た目をしていて、皮をむいたときに広がる爽やかな香りが魅力です。果肉はジューシーで酸味がしっかりしており、後味がすっきりしているので甘い柑橘とはまた違った魅力があります。生で食べるだけでなく、マーマレードやジュースなどの加工品としても人気があり、淡路島ならではの味覚として大切にされています。

※参考:淡路島グルメガイド https://gourmet.awajishima-kanko.jp/foodstuff/orange/

海里での夕食を終えて

最後の一皿まで、隅々まで、本当に細やかな心遣いが感じられた時間でした。

食事時間だけで 4 時間くらい経っていました。でも楽しくお喋りしながら料理を待っていると、出てくるたびに、器が素敵だし、カトラリーがチェンジされるし、飲み物を頼むと、みんな違うグラスで出てくるし・・・で、その一つ一つを話題にしていると、あっという間でした。

それに、この夕食だけで、いったい、いくつの淡路島食材との出逢いがあったことでしょう! 食材だけでなく、器の作家さんも淡路島にいる!と聞いて、これはもう訪ねて行くしかないですね(笑)

こうしてゆっくり食事を楽しんだあと、ここに泊まりました。

「後編」に続く・・・

海里-KAIRI–

兵庫県淡路市大坪604 番2

※弊社ではフードツーリズム、食旅の企画開発も承っております♪お気軽にお問い合わせください。