瀬戸内海では最大級の島、淡路島を何度か訪れるうちに、もっと食旅を深めていきたい!と思うようになりました。ただの観光地では終わらないその魅力とは!?

淡路島の魅力に気づいた一番のきっかけをくれたのは「海里(かいり)」の岡野シェフ。本当に出てくる器、カトラリーが全てステキだった!今回は、この淡路島で出逢った器についてのお話を綴ってみようと思います。

食旅好き方は、器にも興味があるはず!? ぜひ最後までお読みください。

淡路島にはなぜ、窯元が多い?

特に焼き物の産地というイメージはなかった淡路島。それが、ワタクシのイチオシ「海里」の岡野満シェフがいつも素敵な器で出してくださるので、「これは・・・どこの器?」と聞いていると、なんと、そのほとんどが淡路島の窯元の器だというではありませんか。

その理由は、淡路島が瓦の窯業で栄えたことに関係していることが分かってきました。

淡路瓦の歴史

淡路島には地質的な特徴があります。かつては大きな湖の底だった淡路島は、長い年月を経て湖の中央部分が隆起し、島になったと推察されています。そのとき、湖底に溜まっていた粘土質の層が地表にあがってきました。この土がきめ細かく、瓦の原料土に適していたのです。瓦づくりの歴史自体は、白鳳時代(飛鳥時代後半とされる)に遡りますが、その頃は淡路島の中部、洲本地域の方が盛んだったようです。

現在、淡路島で瓦づくりが盛んなのは、南あわじ市の津井地区。江戸時代初期、洲本から瓦づくりの技術が伝わったと言われています。焼き上げると「いぶし銀」に輝く燻瓦(いぶしがわら)が特徴で、三河地方の三州瓦、島根県の石州瓦に並んで、日本三大瓦の一つに数えられています。

淡路瓦に使われる年度の採掘場は、関係者以外立ち入り禁止となっており、今でも約300万年~200万年前の地層から採掘しているそうですよ。

ちなみに・・・先日、淡路島から広島に来てくださったお仕事関係の方を広島県の県北の町に案内すると、「屋根が赤い!」と言っていました。私には見慣れた光景だったので、赤いのが珍しいのかな?と思っていたら、赤茶色は、島根県の石州瓦の特徴だったのです。確かに・・・淡路島の高台から町を見ると、屋根がグレー(いぶし銀)です!😮

「淡路焼」と呼ばれた珉平焼

焼き物に適した「土」が採掘できたことから、江戸後期の文政年間(1818~30)に、淡路島の南端、伊賀野村(現在の南あわじ市)で、賀集珉平(かしゅう みんぺい)という人が陶芸を始めます。鉛を原料とした釉薬を施した発色の良い焼き物は、当時の人々を魅了しました。

のちに、京焼の陶工、尾形周平を招いて色絵の技術やデザインを模するなど、様々な技法を取り入れていきました。天保10年(1839)には、当時の阿波藩に「御用御陶師」を称することを許され、藩主であった蜂須賀公のお手窯として、主に花器、茶器などを作りました。大坂にも販売所を構え、そこから江戸に届けられるようになり、「珉平焼」の名は、全国に知られるようになっていきました。

他産地の焼き物と違っていたのは、バリエーションの豊富さもさることながら、その鮮やかな色合いです。明るい黄色は鉛特有の発色です。江戸時代後期に、こんなポップでカラフルな焼き物は、当時の人々の目に斬新に写ったに違いありません。ちなみに、現在は食器に鉛含有の釉薬を使用することは、法律で禁止されています。

一世を風靡した珉平焼でしたが、明治に入って、珉平氏が没し、焼き物としては廃れてしまいました。しかしその技術は、タイル製造に活かされていくことになりました。戦後の建築ラッシュで、タイルの需要は急激に伸びました。

こうして今でも、淡路島で瓦づくり、タイルづくり、そして器などの焼き物が続いているのです。淡路島の土は、瓦には向いていますが、器にするには耐火性が低いのだそう。そこを工夫して、淡路島の素材100%にこだわっている作陶家さんもいらっしゃいますし、他産地の土をブレンドすることで独特の風合いを出す方もいます。

ここからは私なりの感想ですが、焼き物づくりの素地があったことに加えて、淡路島は移住者の受け入れが盛んです。島の人もウェルカムな雰囲気を醸してくれるので、旅行で行ったら気に入ってそのまま住みたいと思う人がいても不思議ではありません。移住して何をしようかな・・・と考えたとき、農業や陶芸、何かものづくりに没頭したくなる気持ちも分かる気がします。陶芸用の土は、なんと、今はAmazonでも取り寄せることができるんですって😆

隠れギャラリー「甍ト」——淡路瓦からオシャレな生活雑貨へ

南あわじ市の津井地区で、瓦づくりを続けている工場のひとつが「新崎製瓦所」です。瓦は型に入れて焼くだけではありません。鬼瓦など装飾瓦は、高度な技術を必要とします。そんな職人一家に生まれた筒井都さんが、瓦に使う土を使って瓦以外の生活小物を作り始めたのは、今から約20年前のことだそう。それが買える場所は・・・

大々的にギャラリーとかショップとうたってはいませんが、ひっそりと「甍ト(いらかと)」というお店(?)がありました。「甍」は瓦屋根のことです。

倉庫のような建物に入ってみると、そこには素敵な生活雑貨が所狭しと並んでいました。

タイルのほか、お香立てや食器など!同じ土を使っても焼成や釉薬など、ちょっとしたことで器の色や表情が変わります。そこが器好きには、たまらなくステキに思えるツボですね😍

そして、この場所!器好きには、こういうところの方がシビレちゃうんですよね😊知る人ぞ知る、隠れ家的な場所で、器を探す・・・この瞬間がたまりません。店主が選んだセレクトショップじゃなくて、自分が選びたいっていう欲求があるから・・・でしょうか⁉

ちなみに、アイテムに「お香立て」が多いのは、これも淡路島の歴史的背景が理由です。日本最初の歴史書と言われる「日本書記」に、島に流れ着いた香木についての記述があり、淡路島は日本のお香の発祥地とも言われているのです。さらに瓦づくり、珉平焼が盛んだったのと時代を同じくして、当時、大坂(大阪)の堺で盛んだった線香製造の技術が持ち込まれ、今では先行の生産量が日本一!全国の約70%を占めているといいます。 なるほど~ だからお香立てなんですね☆

甍ト(いらかと)

行きたい人は、Instagram等から事前連絡を!

寿庵 ——素敵なゲストハウスの片隅で

次にご紹介するのは、築130年の古民家をリノベーションしたというゲストハウス「寿庵(ことぶきあん)」です。ここは「窯元」とか「焼き物」のようなキーワード検索では出てきません。それもそのはず・・・メインは、ゲストハウスだったのです。CAFE & BAR、陶芸アトリエが併設されています。

ここから見える景色がまた素敵😍

ギャラリーに入ると、またワクワクしました!

オーナーの田浦弘之さんと奥さまの晃代さんの作品がずらり。一見、重そうな器も、持ち上げてみるとすごく軽くて、薄い!このサイズのこの色の鉢で、この軽さは珍しいな~などと、私はもっぱら、フード撮影に向く器を探します。

「こういう器は難しいんですよ」など解説を聞きながら、一つひとつを見ていると、器への興味も増していきます。

気になったのは、こちらの淡路島の土と淡路島の釉薬で作ったという器。釉薬は、寿庵の周囲に生えている草木を使った自然釉薬なんだそうです。

ここでは、陶芸体験もできます。

窯など工房も一通り見せていただきました。もともと、広告代理店の仕事で、建築系のことを担当していたという田浦さん。(なるほど!それで古民家のリノベーション😌)いつしか、陶芸を極めるようになったそうです。

陶芸体験、おすすめします♪ここはゲストハウスとしても評価が高く、リーズナブルなので、長期滞在にもおすすめです。地元のおいしいお店情報にも詳しい田浦さんがガイドブックにも載っていない、地元の人しか知らないようなディープな淡路島情報を惜し気もなく、教えてくださいます(≧▽≦)

ちなみに、寿庵のすぐ近く(徒歩数分)に、ミシュランで1つ星を獲得した「こゝちよ」があります。

夏に行ったらハモ尽くしのコースがおすすめ♡ハモの湯引きは、この田浦さん作の器に梅肉と味噌の2種のソースが添えてありました。この料理のために、特別にオーダーされた器です。

寿庵(ことぶきあん)

〒656-2301 兵庫県淡路市楠本684−1

東浦ICから車で5分ほど

※カーナビだと、細~い道に誘導されてしまうので、必ず「寿庵」のホームページのアクセスページから

手書きの地図を頼りに行ってください。

https://kotobukian-awaji.com/

地図の通りに行くと、迷わず辿りつけます(*^-^*)

民藝の精神を日常に——樂久登窯(らくとがま)の器が語るもの

淡路島の窯元と言えば、よく名前が挙がってくるところ。神戸出身の西村昌晃さんが20歳のときに、丹波焼き清水俊彦氏に師事、6年間「民藝」の焼き物を学び、淡路島の祖父母から譲り受けた現在の地に窯を開きました。

陶芸に没頭しながらも、器に盛り付けられる食材そのものの成り立ちを全く知らないことを恥ずかしく思うようになり、お米作りや養蜂、家庭菜園を始めます。民藝の世界では著名な河合寛次郎先生が残された「暮らしが仕事、仕事が暮らし」の言葉を思い出し、これが軸となっていきました。

樂久登窯は、月に数回、不定期にカフェがオープンします。奥さまが自家焙煎珈琲と天然酵母パンを焼くそうです。淡路島で伐採された木材を燃料にして、自作の石窯で焼いたパンが評判です。夏は、ビッグサイズのかき氷も話題になっています。

私が訪ねた日は、残念ながらカフェのオープン日ではなかった💦オープン日は、Instagramで告知があるそうです。絶対の人は、その日に合わせて淡路島へ!

樂久登窯(らくとがま)

兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2667-2

0799-34-1137

090-9045-2468

https://www.instagram.com/rakutogama/

師の想いを継ぎ、自分の色を紡ぐ——「柚季窯」という新たな景色

先の樂久登窯の西村昌晃さんに師事し、2020年に開窯した「柚季窯(ゆうりがま)」の片山恵さん。ギャラリーは、予約制です。

自宅だったところを工房にされているそうですが、広々~

ステキなギャラリーがありました。

工房の様子もチラッと・・・

民藝の器の代表的な技法「スリップウェア」で、柚季窯のシンボルマークにもなっている図柄の器が目をひきました。

図柄は同じように見えるけど、下地や釉薬の違いで全く表情の違う1皿になるのですね。

スリップウェアの模様に加えて、縁に施された波型が華奢に見せてくれます。これがないと、どっしり感が強調されちゃいそう・・・とても気に入ったので、撮影映えしそうな器を買いました♡

女性ならではの温かみのある器です。個人的には、淡路島の窯元の中でもイチオシ😉

柚季窯(ゆうりがま)

〒656-1334 兵庫県洲本市五色町広石中167

Tel. 050-7107-9187

Mail yurigama2020@gmail.com

InstagramのDMからもOK!https://www.instagram.com/megumi__katayama/

手仕事の丁寧さとデザインの遊び心 — UZUPOTTERY DENCHU の世界

淡路島の窯元を調べてすぐに辿りつかないけれど、陶芸体験の方ではかなり人気のよう。「UZUPOTTERY DENCHU(ウズポタリーデンチュウ)」さん。「UZU」は、鳴門海峡の渦潮が由来で、ここの陶芸家のお名前が「佃仲(でんちゅう)」さんでした!

こちらもギャラリーに行きたい方は、事前に連絡してください。

「泥翔輪彩文(でいしょうりんさいもん)」というスリップウェアの技法なんだけど、ものすごく細かく模様を入れる技がデンチュウさん独特。すっごくステキなんだけど、どれも1点ものなので、「こんな感じのを・・・」とオーダーして作ってもらいます。いわゆる受注生産式。

器はすぐには無理だったので、箸置きと小皿を購入しました。普段使いしながら「泥翔輪彩文」を思い出すことにします😌

デンチュウさんの性格なのかな!?拝見した窯元の中でぶっちぎりにキレイ!この陶芸体験が大盛況らしいです。しかもデンチュウさん、お話好き(笑)盛り上がりすぎて、ずっと喋っていたいくらいでした。

UZUPOTTERY DENCHU(ウズポタリーデンチュウ)

【HPで素敵な作品をチラッと予習していってください】→ZUPOTTERY DENCHU(ウズポタリーデンチュウ)【HPで素敵な作品をチラッと予習していってください】→https://www.uzupottery.com/

伝統的な六段登窯——鶴来窯が焼く、ひとつ上の世界

鶴来窯(かくらいがま)は、日本の歴史上、最高峰と評される古伊賀を再生しようと試みています。窯主は前田幸一さん。安土桃山の戦国時代、お茶は密談時にふるまわれるものでした。話す内容も秘密なら、そこで何がふるまわれたかも秘密。茶器もどこの誰が、どのように作ったのか、一切の記録は残っていません。文献がないものを「再現」はできない、だから前田さんは、その焼き物が作られた目的や人物像まで解明しようとする「再生」を試みているのです。

その戦国時代のわずか20余年しか焼かれなかったという焼き物を「古伊賀」と定義されています。そのプロセスは非常に過酷で、50年前に人間国宝でさえ手掛けなかったものだと言います。通常の焼き物が1200℃で焼成されるのに対して、古伊賀は1400℃という高温で焼くそうです。

使用する窯は巨大な六段登り窯で、焼成は年に一度、2月に行われます。焼成期間は4日から5日間。素焼きを行わず、温度計やバーナーといった現代的な機器も一切使用しない「一発勝負」。

最初の3日間でゆっくりと温度を上げ、3日目に最高温度の1400℃に達し、そこから1日~1日半その温度を維持します。3日目からは窯の両サイドから10分おきに薪を投入し続けそう。最終的に窯の奥から巨大な火柱が立ち上り、「火の壁」が形成されるのが特徴的な光景で、毎年、この窯焚きの時期に集まって来る仲間がいて、写真に残してありました。私も見に行ってみたい!と思いました👌

一般的な薪窯では、コスト削減のためバーナーを併用し、最後の数時間だけ薪を投入して灰をかぶせ、薪で焼いた雰囲気を出すことが多いのですが、ここでは釉薬の代わりとなる景色を薪の灰から得るため、全工程で薪のみを使用し、結果として膨大な量の薪が必要となります。

薪を購入すると家数軒分の費用がかかり大赤字になるため、すべて前田さんが自ら調達しています。薪の準備は、一人で一年がかり。商業ベースでやると赤字にしかならないため、「研究・実験」というスタイルを貫いているのです。

本来は秘伝の技術、これをどう伝承すべきか? 考えた結果、前田さんは、 研究という目的のため、焼成の様子を一般に公開し、興味のある人に見学の機会を提供しています。

ギャラリーも見せていただきました。こちらは日常用の器ではなく藝術品です。前田さんが焼き方や窯の位置によって、どういう変化がでるのか、細かく説明してくださいます。焼成温度は1400℃に達し、地面が溶けてしまうため、作品を空中に浮かせて焼く必要があります。これにより作品同士がくっつきやすく、窯の大きさの割に一度に焼ける量が非常に少なく、量産ができません。また、釉薬ではない自然のガラス層が何層にもなって構築されるため、太陽光や電球、蛍光灯など光源によって色の見え方が変わるという特徴があります。

価格は、赤字になることを避けるため!前田さん自身ではなく、第三者(財団の理事など)が協議して決定しているそうです。主に一点物のお茶の道具などを制作しており、レストラン向けの量産的な食器などは基本的に受注していません。

焼成は毎年2月の第3週か第4週の木曜日から月曜日にかけて行われ、興味がある人は見学することができます。毎年、来られる方の中には茶道家や料理人さんがいらっしゃるそうです。2月か~~行ってみようかな(*^^)v

鶴来窯(かくらいがま)

〒656-0483 兵庫県南あわじ市志知中島626

見学の際は、事前に予約してください。090-7110-6987

※Googleマップ等の通常の案内で出てこないので、こちらを目指して行きました。

https://goo.gl/maps/jrMSZVUFd6vC1kg2A

Awabi ware あわびウェアが描く“日常のための器”

Awabi wareの「あわび」は、淡路島の美を指す言葉です。先の珉平焼(淡路焼)の制作スタイルに学びながら、実生活で使いやすい日常の器を作っています。淡路島の器といえば、まずココが出てきます。

どこかノスタルジックな佇まいのギャラリーは、元診療所をリノベしたもの。入院施設とかもあったのかしら、すごく大きな診療所だったようです。

看板猫のシュガーがお出迎えしてくれます。人懐っこい♡

ギャラリーは、こんな感じ。

基本の型があって、それを色展開されています。

Awabi ware あわびウェア

〒656-2155 兵庫県淡路市 大町上507-1あわびウェア工房

0799-70-6719

南あわじで出会う“暮らしの中のアート”|陶磁器工房 Lubarte

陶磁器工房 Lubarte(ルバルテ)は、スペイン出身のヘスアルド フェルナンデス-ブラボさんと淡路島出身の丹羽あかねさんの2人がそれぞれにデザイン&制作しています。

この床はヘスアルドさんのアイデアで、レンガみたいに気を組み合わせて作ったそうです。1枚板だと、湿気のある日本ではたわんでしまうのです💦

ルバルテのギャラリーには、作風の異なる器があることに気づくと思います。このようなコバルトブルーの色を出しているのはヘスアルドさん作。

こちらの器は、あかねさんの作風。

陶磁器工房 Lubarte(ルバルテ)

〒656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田10−1

ギャラリーのオープン日は、Instagramで確認→ https://www.instagram.com/lubarte_ceramic_studio/

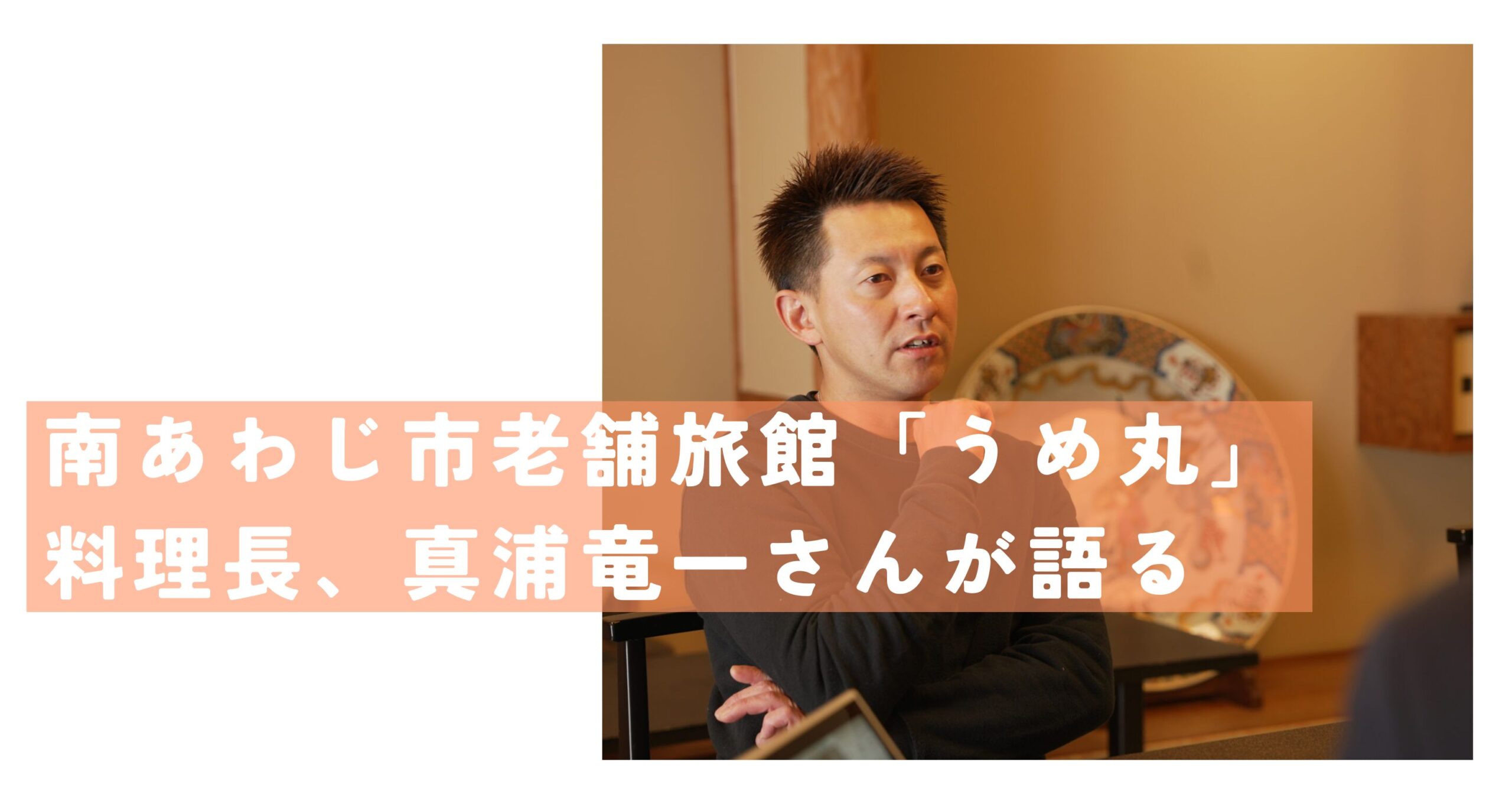

宿の中に小さな器の世界——淡路島の旅館うめ丸内「juchi」を訪ねて

前々回の淡路島訪問で宿泊した「うめ丸」の中にこんなお店があったなんて!!(知らなかった💦)

▶料理長と対談したときの記事もぜひご覧ください。

juchi いつもの器と雑貨/陶芸・絵付体験

〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1137 juchi 観光旅館うめ丸内

090-7884-2609

「うめ丸」に着いたあとの入口が分かりにくいかもしれませんが、警備員さんに聞くと連絡してくれます。

淡路島の窯元めぐり番外編:静かに注目を集めるすみれ窯

すみれ窯は淡路島出身の陶芸家、宇田賀織絵さんが窯主ですが、今はギャラリーの見学等は休止されているようです。Instagramなどで確認してみてください。

粉引(こひき)や灰釉などを使った、シンプルで素朴な風合いの器、小物が人気です。淡路島のカフェでは、使っているお店も多く見受けられました。お香雑貨、玉ねぎスープ作りの体験ができる「にいど」でも購入することができました。このような粉引の器は、テイストは絞られますが、撮影映えするので、よく使います😊

今回は番外編も含め、11軒の淡路島の窯元を紹介しました。個性あふれる作品の数々、どれも一期一会です!陶芸体験ができるところもたくさんあります。ぜひ器の旅もお楽しみください(*^-^*)